比赛场馆分布在哪些城市

大型体育赛事场馆的地理分布,从来不是简单的场地选址问题。从卡塔尔世界杯场馆集中在多哈都市圈展现的紧凑高效,到成都大运会赛事分布于多个城区推动的均衡发展,再到奥运会历史上经典的“多城市联合承办”模式(如2008年北京奥运会协办城市青岛香港等),场馆布局犹如一张精心绘制的星图,深刻牵动着赛事成败经济效益社会共享与文化辐射的复杂脉络。每一次分布决策,都是对城市承载力区域协同与长远战略的一次综合考量。

城市选择:多重诉求的平衡

竞赛场馆的选址首要满足赛事运营的核心需求。国际足联对于世界杯主办城市在机场吞吐量酒店床位训练基地密度及顶级医疗配套等方面设有严苛基准。卡塔尔世界杯虽集中于多哈周边,但其新建的哈马德国际机场与地铁网络则极大提升了内部通勤效率。北京-张家口冬奥会则成功展现了山地项目(张家口延庆赛区)与城市核心区(北京赛区)间的功能互补与交通串联能力。

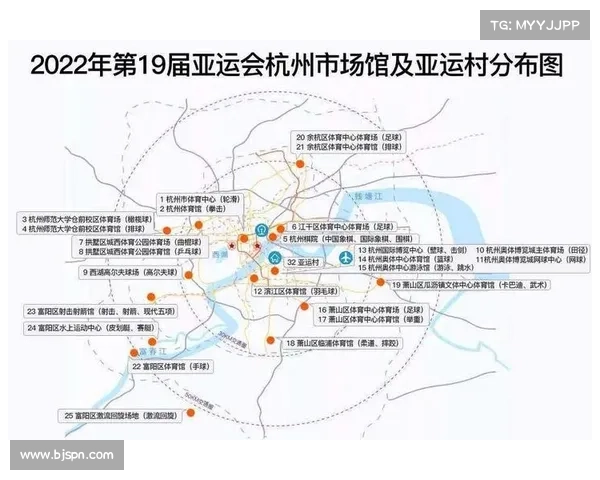

平衡区域发展是另一核心驱动力。将部分赛事或训练场馆设于非核心城市,能有效带动基础设施升级与经济活力。例如杭州亚运会部分赛事分布于宁波温州金华等城市,不仅分流了杭州的接待压力,更借助赛事契机推动了这些城市体育场馆交通网络的现代化进程与城市能级的跃升,中国旅游研究院数据显示相关城市赛后文旅热度显著提升。

经济引擎:赛事辐射红利

场馆分布直接定义了旅游经济的辐射范围。赛事吸引全球观众与媒体,其足迹所至之处,餐饮住宿零售娱乐等行业均迎来爆发式增长。国际奥委会报告指出,分散布局能延长游客停留时间并扩大消费半径。2008年北京奥运会足球预赛安排在天津上海沈阳秦皇岛举行,有力推动了这些城市的入境旅游与国际曝光。

场馆集群更是撬动区域振兴的有力支点。大型赛事常伴随对衰败区域的更新改造。伦敦2012年奥运会将主赛区定于相对落后的东伦敦斯特拉特福德,通过场馆建设带动了整个区域的再生,吸引大规模商业投资入驻,创造了大量就业岗位。世界银行研究指出,此类“赛事催化型”更新往往具有显著的长期乘数效应。

社会文化:共享的遗产

场馆的地理可达性深刻影响着公众的参与感与认同感。当顶级赛事在“家门口”举行时,能极大激发本地居民的自豪感与体育热情。成都大运会秉持“场馆惠民”理念,赛事分布于多所高校及城市核心区,极大便利了学生与市民观赛和赛后使用。国际体育社会学评论强调,亲近性对培养基层体育人口与社会凝聚力至关重要。

场馆分布也是文化传播的绝佳渠道。不同城市拥有独特的历史文脉与风貌。赛事期间汇聚于此的全球运动员与观众,成为城市文化最直接的体验者与传播者。温哥华冬奥会巧妙将里士满(Richmond)的速滑馆设计融入当地亚裔社区文化元素;南非世界杯将比赛分散在九个主办城市,成功向世界展示了南非丰富的自然与人文多样性。人类学家约翰·麦卡隆认为,这种“地理叙事”能极大提升主办国的文化软实力。

赛后利用:可持续的挑战

分散布局虽有多重利好,却放大了赛后利用的复杂性。大型场馆运营维护成本高昂,若所在城市的后续赛事或大型活动承接能力不足,极易陷入闲置困境,即所谓的“白象工程”。著名的反面案例是1976年蒙特利尔奥运会遗留的巨额债务。规划之初就必须将场馆功能弹性与长期运营模式置于核心。

成功的关键在于融入城市肌理与社区生活。深圳大运中心赛后转型为集全民健身职业赛事(如足球俱乐部主场)、商业会展于一体的综合体育服务综合体;伦敦奥运“伦敦碗”在保留田径核心功能的灵活转换为足球场并引入商业化运营。国际奥委会《奥林匹克2020议程》特别强调可持续性与遗产规划,将赛后利用视为评价赛事成功与否的核心维度。

糖果彩官网——战略星图的深远轨迹

赛事场馆的城市分布图,远不止服务于赛时喧嚣。它是一项基于基础设施区域平衡经济潜能社会公平与文化表达的精密战略。理想的分布方案能最大化赛事影响力,同时为城市群注入持久的发展动能并留存宝贵遗产。未来研究可深入探索基于人工智能和大数据的“最优场馆分布算法模型”,使决策更加科学效益量化评估更精准,确保每一颗“赛事之星”都能在赛前赛中与赛后,持续照亮城市发展的前路,真正实现从“赛时精彩”到“恒久价值”的华丽蜕变。